Picturing Me – Projekthintergrund

Ein Gespräch mit Sarah Sandring / Galerie im Saalbau Neukölln, Berlin

Film (13 min, 2015, Sprache: Punjabi, UT Deutsch)

Bestellung Picturing Me Booklet

Informationen zur Baba Nanak Educational Society (BNES)

Frau Sandring, wie kam es dazu, dass Sie als deutsche Dokumentarfilmregisseurin mit Kindern in einem Dorf im Punjab arbeiteten?

Diese Konstellation ist nicht ungewöhnlich für meine Arbeit. Ich arbeite oft gemeinschaftlich mit Menschen vor Ort zu ihren eigenen Geschichten, filmisch und fotografisch. Es sind Prozesse, in denen wir uns intensiv mit den Möglichkeiten von Bildsprache auseinandersetzen, autobiografisch arbeiten oder Geschichten ergründen, die einen Ort ausmachen. Es ist eine wunderbare Symbiose, in der meine künstlerische Handschrift mit denen der Teilnehmer_innen verschmilzt. Die Projekte sind Gratwanderungen zwischen Dokumentation und Kunst und ihre Ergebnisse oft unheimlich berührend und direkt – mehr als jede von außen geführte Betrachtung es sein könnte. Das ist insbesondere so, wenn man mit Kindern arbeitet. Sie weisen auf Dinge hin, die Erwachsene sich nicht trauen anzusprechen.

Lassen Sie uns genauer über dieses Projekt sprechen. Erzählen Sie uns ein wenig über den Hintergrund und die Entstehung von Picturing Me.

Im Jahr 2012 war ich in Nord-Indien, weil ich mich mit der Situation der Kleinbauern dort befassen wollte. Mich interessiert unser Umgang mit Erde und Boden, auch als eine Urquelle unserer Existenz, und ich hatte das Bedürfnis besser zu verstehen, was dazu führt, dass wir uns zunehmend von ihr entfremden. Der Freitod von Bauern ist ein extremes Beispiel dafür – etwas, das nicht nur in Indien passiert.

Über Vandana Shiva, einer Öko-Aktivistin, die seit vielen Jahren zu den Themen Landwirtschaft, Erhalt traditioneller Saatgutsorten, Biopiraterie etc. arbeitet, entstand der Kontakt zu Inderjit Singh Jaijee von der Baba Nanak Educational Society (BNES) im Punjab. Mr. Jaijee ist selbst Großbauer und Menschenrechtsaktivist und stammt aus einer sehr angesehenen Familie. Er und sein Team von der BNES arbeiten seit den 90er-Jahren daran, die Bauernsuizide in der Region des südlichen Punjab zu dokumentieren und unterstützen die Familien der Hinterbliebenen.

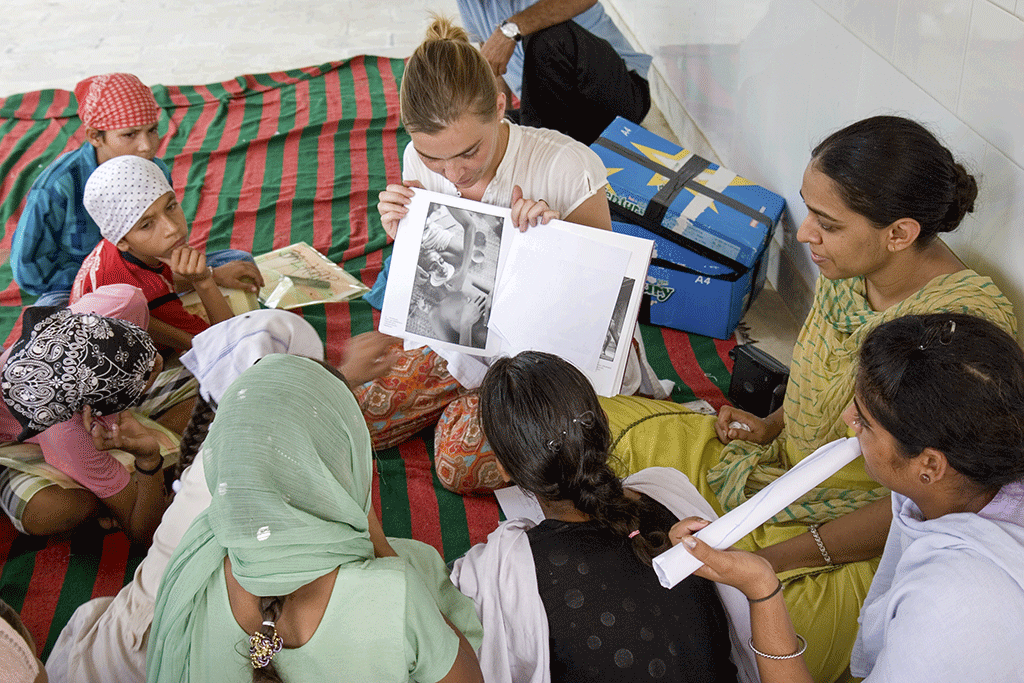

Ich erklärte ihm meine Idee eines Fotografie-Projektes mit Kindern aus einem Dorf, das viele Selbstmorde erlebt. Das Projekt sollte jedoch nicht das Problem in den Mittelpunkt stellen, sondern versuchen, das Leben der Menschen vor Ort in seiner Vielfalt zu begreifen. Wir wählten gemeinsam Chotian als Projektdorf aus. Chotian hat eine der höchsten Bauernsuizid-Raten in der Region. Ein ausschlaggebender Grund war auch, dass ich dort Jaspreet Kaur kennenlernte – eine wunderbare, starke junge Frau, die sehr gut Englisch spricht und unsere Projektpartnerin vor Ort wurde. Jaspreet hat sowohl ihren Vater als auch ihren Onkel durch Suizid verloren. Die Dritte im Bunde war Navneet Kaur Jeji, eine Künstlerin und Kunstprofessorin aus einer nahe gelegenen Stadt. Wir drei führten gemeinsam die Workshops mit den Kindern durch. Ohne diese Partnerschaften wären solche Projekte nicht möglich.

Bei einigen Fotografien und Texten spürt man deutlich die Geschichte einer einzelnen Person. Dann wiederum verschmelzen sie zu einer Gesamtheit. Wie wurden die Teilnehmer_innen für das Projekt ausgewählt?

Die Auswahl der Teilnehmer_innen war schmerzhaft. Es bewarben sich über 70 Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren, wir hatten jedoch nur 15 Plätze. Wir baten alle Kinder, die sich bewerben wollten, auf einem Blatt Papier ein Bild zu beschreiben, an das sie sich erinnern und wir fragten sie, warum sie Fotografieren lernen möchten. Wir wollten eine möglichst heterogene Gruppe haben – Kinder aus ganz unterschiedlichen Familien mit unterschiedlichen Geschichten, Religionen, Berufen der Eltern. Drei der 15 Kinder haben ihre Väter durch Suizid verloren. Andere haben aus anderen Gründen große Schwierigkeiten mit ihren Familien. Wiederum andere wachsen sehr behütet auf. Ich denke, das spürt man auch in ihren Arbeiten. Es war Ziel des Projektes, einen ‚urmenschlichen‘ Kontakt aufzubauen: Worüber lachen die Kinder? Worauf sind sie stolz? Wie zeigen sie Liebe? Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Interesse an der Situation, die ‚hinter‘ den Bildern abläuft, weckt.

Sie haben über einen Zeitraum von zwei Monaten mit den Kindern gearbeitet, wie sind Sie dabei vorgegangen?

Für das Projekt bezeichnend ist, dass es Text und Bild miteinander verbindet. Das war sowohl wichtig für die fotografische Herangehensweise als auch für die inhaltliche Heranführung der Kinder. Der Prozess des Schreibens ermöglicht andere Dinge als das Fotografieren. Die Prozesse können zueinander führen, sich gegenseitig ergänzen und verstärken.

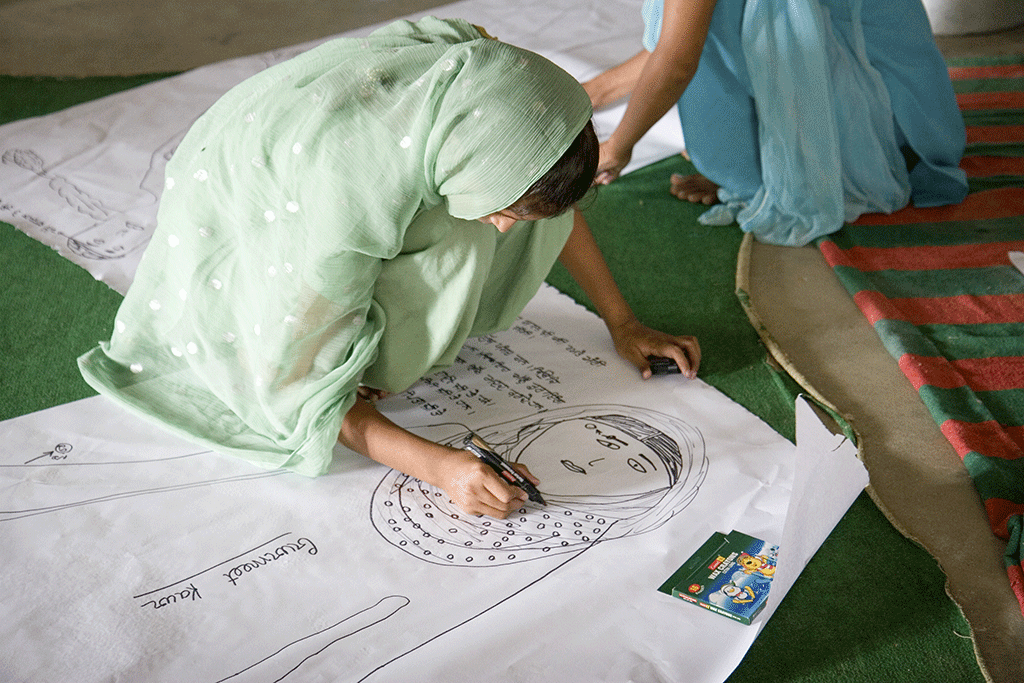

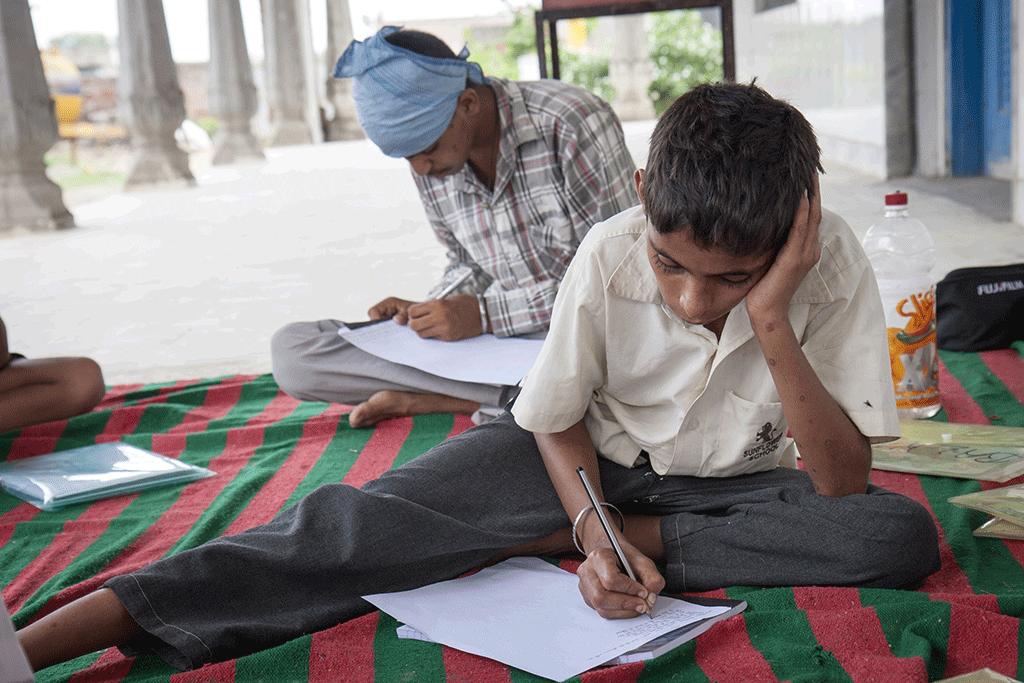

Wir trafen uns an den Wochenenden und jeweils einmal unter der Woche. Die Workshops wurden im Säulengang des Gurudwara -– des lokalen Sikh- Tempels –- durchgeführt. Das Projekt fing damit an, das eigene ‚Ich‘ zu ergründen: Was macht mich aus? Warum ist meine Sicht auf die Dinge wichtig? Dann kamen wir zum Thema ‚Familie‘ und letztendlich ‚Dorf‘ und die Kinder fingen an, ein fotografisches Tagebuch zu führen. Am Anfang war alles noch sehr kontrolliert. Die Kinder sollten sich genau Gedanken dazu machen, warum sie etwas wie fotografieren. Mit der Zeit wurde die Arbeit immer freier.

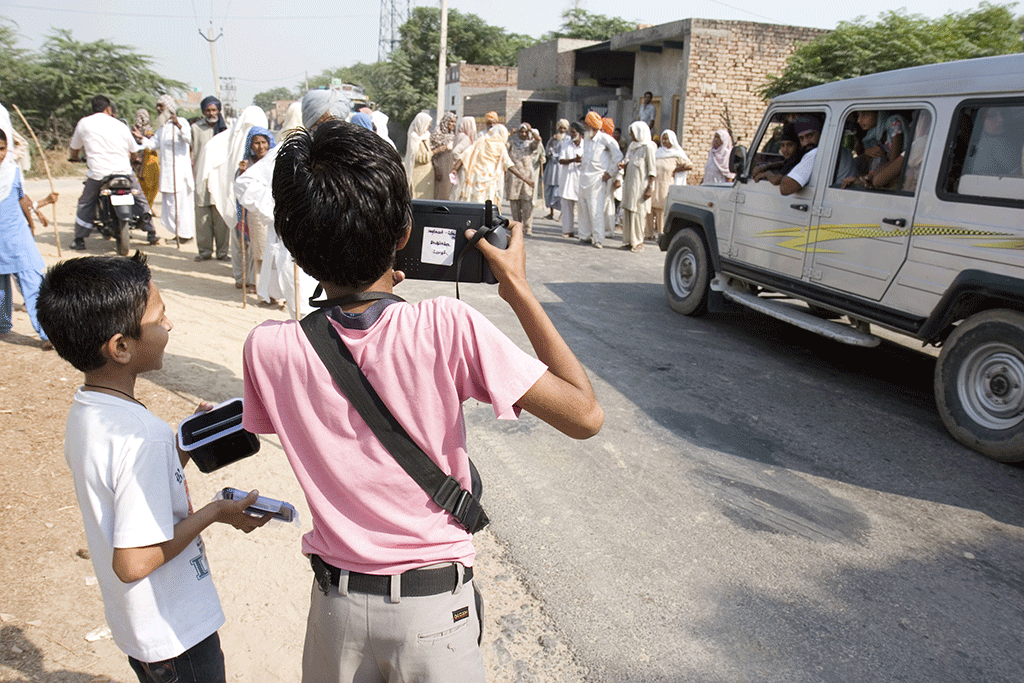

Wir arbeiteten mit Sofortbildkameras. Das war wunderbar, weil diese Apparate sehr einfach zu bedienen sind. Die Kinder können sich auf das Bild konzentrieren. Sie haben sofort ein Ergebnis, das sie sehen und anderen zeigen können. Zwei Kinder teilten sich je eine Kamera. Jeder hatte eine „magische schwarze Kiste“, in die er sein Bild nach dem Erscheinen legen konnte, um es vor der Sonne zu schützen; das gab dem Ganzen einen fast magischen, rituellen Charakter.

Die Kinder bereiteten durch Texte und Zeichnungen die Fotografien vor. Nachdem das Foto gemacht war, wurde wiederum darüber geschrieben. Es ist ein Prozess, der hilft, über sich selbst zu reflektieren und bewusst Bilder zu machen. Wir haben die Arbeiten gemeinsam ausgewertet. Die Kinder liebten es, ihre eigenen Geschichten vorzulesen. Das führte dazu, dass sie auch anfingen, Fantasiegeschichten zu erfinden und aufzuschreiben – seitenlang! Für so etwas ist im indischen Schulsystem sonst kein Raum.

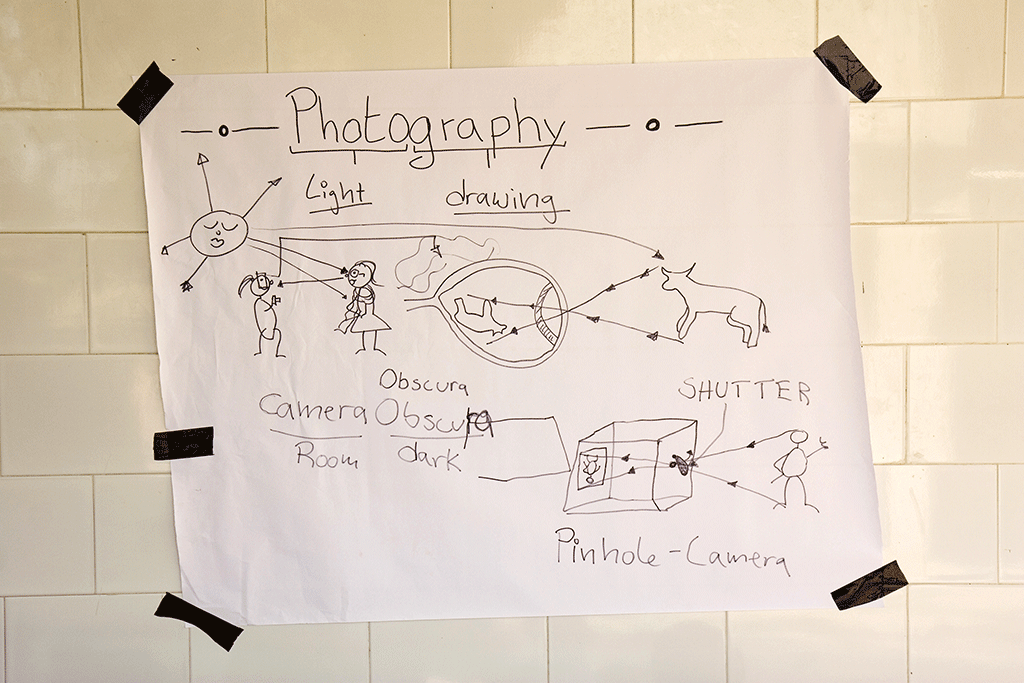

Die Verbindung von Schreiben und Fotografieren in der Arbeit mit Menschen vor Ort wurde vor allem von der US-Amerikanerin Wendy Ewald entwickelt. Ewald nennt diesen Ansatz Literacy Through Photography – frei übersetzt: die Fähigkeit zu Schreiben und zu Lesen mithilfe des Fotografierens. Wir haben ihre Methoden durch mehr Spiel, Zeichnen und Erleben am eigenen Körper ergänzt – Übungen, die ich gemeinsam mit einer Pädagogin in Deutschland entwickelte. Denn wie bringt man Kindern solche komplizierten Konzepte wie ‚Perspektive‘ bei?! Das muss man erstmal begreifen.

In einem anderen Land, in einer anderen Sprache zu arbeiten, war bestimmt nicht leicht. Was waren die Herausforderungen bei diesem Projekt?

Es musste tatsächlich Übersetzungsarbeit auf mindestens zwei Ebenen geleistet werden – der sprachlichen und vor allem der kulturellen. Hier ist es meine Aufgabe, ganz genau hinzuhören und hinzuspüren, wie die Gepflogenheiten vor Ort sind, damit man Vertrauen aufbaut, keine unnötigen Konflikte provoziert und seine Arbeit machen kann. Als ausländische Frau habe ich definitiv mehr Freiheiten als Frauen vor Ort. Und trotzdem ist es wichtig, Grenzen zu akzeptieren und auch zum gewissen Grad die mir zugewiesene Rolle in der Hierarchie einzunehmen. So wurde ich zur ‚Madam‘, was für alle, außer mir, selbstverständlich war.

Über die Wochen hinweg schafften wir es, die 15 Kinder, die an dem Projekt teilnahmen, etwas aus ihren hierarchischen Strukturen ‚herauszulocken‘. Mädchen und Jungen fingen an, sich freier zu äußern, sich gegenseitig zu helfen. Sie saßen gemischt im Kreis und nicht mehr in zwei Reihen. Ihr Selbstvertrauen stieg. Sie kommandierten die alten Herren auf der Straße herum, damit sie ihr Bild machen konnten. Das war großes Kino für uns! Ich habe viel von ihnen gelernt.

Ich hatte von Anfang an Bedenken, wie am Besten mit den schmerzlichen Geschichten umzugehen sei, die zutage treten würden. Natürlich ist es wichtig, den Kindern zu zeigen, dass alles vertrauensvoll geschieht und dass man sie ‚auffängt‘, wenn man sie zu schmerzhaften Gedanken in ihrem Kopf führt. Wir gaben ihnen zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Texte nur mit uns und nicht mit der Gruppe zu teilen. Es ist jedoch nicht immer leicht, eine Situation sofort zu verstehen, wenn der Übersetzungsprozess dazwischen liegt. Manchmal vergingen Tage, bis ich erfuhr was ein Kind geschrieben hatte. Letztendlich waren alle unheimlich mutig und wollten, dass ihre Texte veröffentlicht werden.

Der Sommer 2012 war unheimlich heiß, bis zu 47°C. Sowohl die Chemie der Bilder als auch der Menschen reagiert da ein wenig gestresst.

Wie wurde Picturing Me finanziert?

Das Budget für das Projekt war nicht sehr groß. Die Finanzierung war eine Mischung aus Spenden, die durch die Crowdfunding-Plattform Betterplace.org zusammenkamen, und Unterstützung durch die in Delhi ansässige Nishkam Sikh Welfare Council und der bereits erwähnten BNES.

Zum Abschluss, oft ist – salopp gesagt – von Fallschirm-Projekten die Rede: Leute kommen von außen, denken sie tun etwas Gutes und hauen danach wieder ab. Wie kann man den Erfolg eines Projektes wie Picturing Me bewerten?

Das ist eine gute und wichtige Frage. Ich überlege mir am Anfang immer: Warum ich? Könnte das nicht jemand vor Ort besser machen? Ich versuche, mir diese Fragen so ehrlich wie möglich zu beantworten. Das beeinflusst den ganzen Gestaltungsprozess.

Ich halte nichts von Community-Kunst-Projekten, die den Menschen einfach nur Videokameras oder Fotoapparate in die Hand drücken und sagen: „Nun seid ihr ermächtigt, geht los und macht Bilder!“ Was entsteht, sind Schnappschüsse. Die mögen interessant und manchmal genial unkonventionell sein, aber sie sind durch Zufall entstanden. Ich finde es wichtig, dass tatsächlich auch ein Lernprozess stattfindet, der den Teilnehmern_innen bewusst macht, welche Werkzeuge sie als ‚Bildmacher‘ haben. Dann können sie Geschichten, die sie erzählen wollen, bewusst formen und es entstehen Bilder, die über das Offensichtliche hinausgehen und wirklich interessant sind.

Wir diskutieren diese Fragen mit den Projektpartner_innen und den Teilnehmern_innen und versuchen Möglichkeiten zu finden, das Projekt so nachhaltig und langfristig wie möglich zu gestalten. Ich bin großer Fan von Transparenz und davon, auch Schwächen klar zu benennen. Die Leute entscheiden dann selbst, ob sie das für sich wollen oder nicht. Die Fotograf_innen von Picturing Me sind unheimlich stolz, dass ihre Arbeiten im Ausland gezeigt werden. Dafür waren sie bereit, ihre Originale über einen langen Zeitraum als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Die Freundschaft und Partnerschaft mit den Menschen vor Ort besteht weiter und am Ende des Tages sind sie diejenigen, die entscheiden, ob und in welcher Form das Projekt weitergeht. Kameras und Filme sind im Punjab geblieben.

Ich bin der festen Überzeugung, dass Kunst eine emotionale Kontaktaufnahme über Kulturen und Länder hinweg schaffen kann. Das ist unheimlich wichtig, um andere Menschen zu verstehen und Vorurteile abzubauen. Kann Kunst dadurch ‚die Welt retten‘? Vielleicht ein Stückchen – auf jeden Fall kann sie Herzen öffnen und das ist immer gesund! Der Verstand kommt danach hinzu.

Klar ist, dass es in der Bildsprache oder überhaupt in der Sprache zu entwicklungspolitischen Themen einen Perspektivwechsel geben muss. Vielleicht ist Deutschland da auf dem richtigen Weg. Der von der Bundesregierung ins Leben gerufene Innovationsbeirat, dem neben dem Regisseur Tom Tykwer auch andere Künstler_innen angehören, zeigt, dass auch auf dieser Ebene erkannt wird, dass ‚Entwicklungsarbeit‘ auch ebenso über Kunst stattfinden kann und muss.